Yoom(ユーム)ナレッジとは?

まず「ナレッジ」とは、英語の「knowledge」をカタカナ表記したものですが、ビジネスシーンでは、「企業などで蓄積できる知識・経験・事例など付加価値のある体系的な情報」という意味で、よく使われます。

Yoomナレッジは、日々の業務における情報共有や情報利活用のあり方を大きく変える革新的なナレッジ管理ツールです。

このツールは、企業内に点在する各IT基盤システムに対して、予め準備された専用コネクタで接続することで、各基盤内にあるコンテンツを整理、一元化することが可能です。一般的な検索では実現が困難とされていた社内共有基盤の"横串化"を簡単に実現します。

そして最大のポイントは、生成系AI技術を駆使して情報収集と整理を自動化することで、人手による手間を限りなくゼロにすることができます。ユーザはツール内の検索窓から自然語で検索するだけ、必要な知見を迅速かつ簡単に取得することができるのです。

※本記事は2024年3月時点の情報です。

目次

<事前設定>

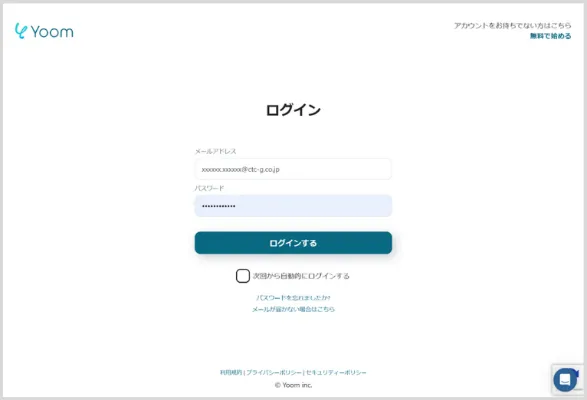

1-1. Yoomナレッジにログインする

Yoomナレッジを購入した方にはアカウント(メールアドレス)が1つ発行されます。アカウントは管理者、編集者、メンバーの3つの権限が存在しており、管理者のみログイン後にYoomナレッジユーザの権限編集が可能です。

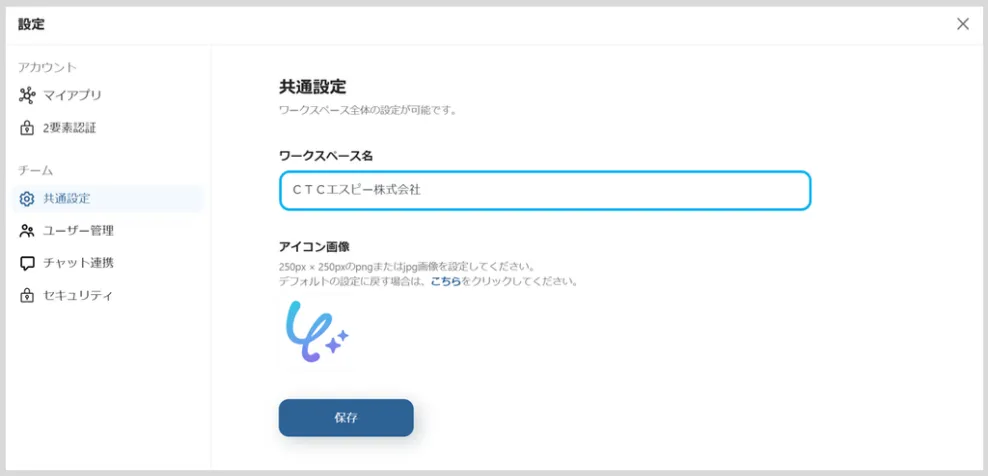

1-2. ワークスペース名を確認する

Yoomナレッジは、ワークスペース名を1つ割り当てます。本記事ではCTCエスピー株式会社としております。

ワークスペースはYoomナレッジにおいて一番大きな管理用空間です。名称はログイン後、管理者により変更が可能です。

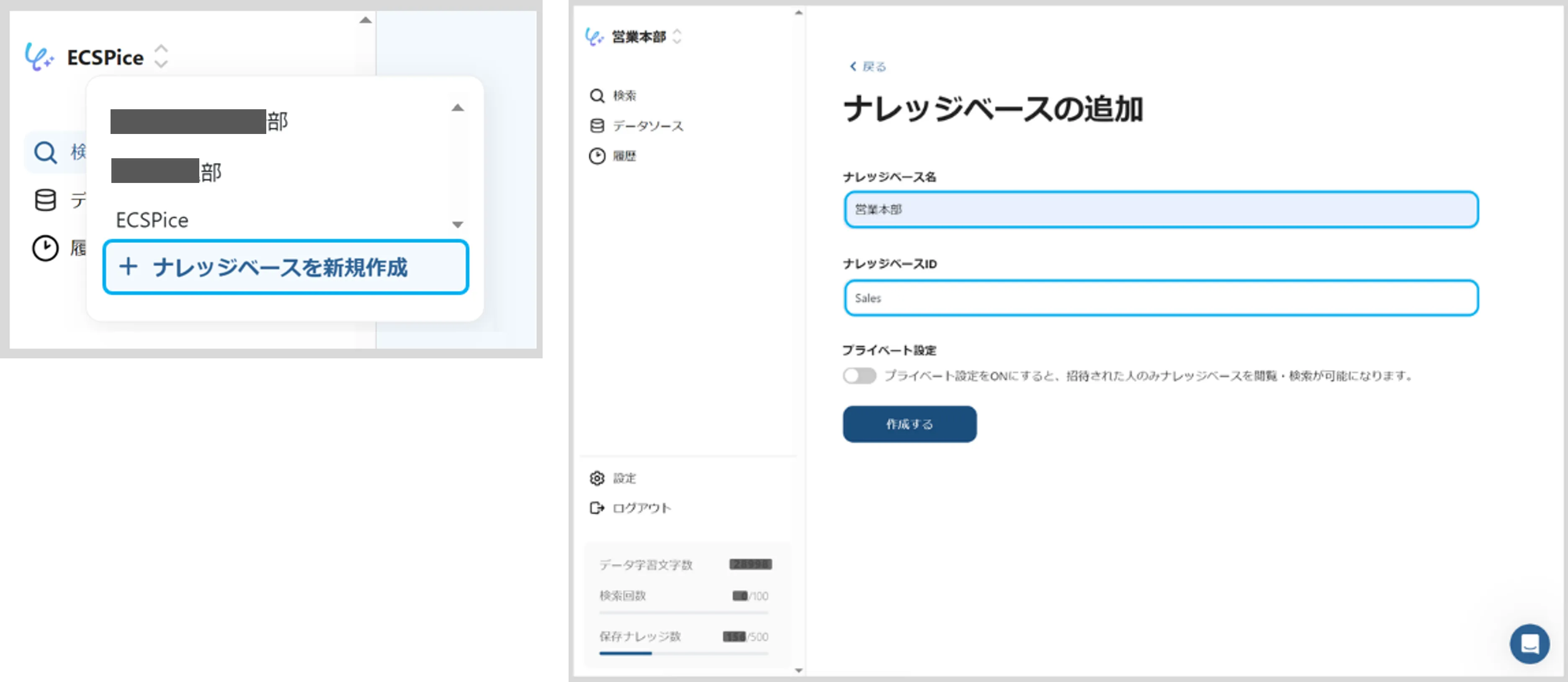

1-3. ナレッジベースを新規作成する

続けてナレッジベースを新規作成します。ナレッジベースとは、特定の利用者の間でナレッジ共有するための検索空間になります。ワークスペースの内側に更に箱(検索用)を作るイメージです。

以降、実際のナレッジ情報を作成するステップに入ります。情報ソースをどこから収集するか、その連携先(データソース)の設定を実施します。

1-4. データソースを追加する

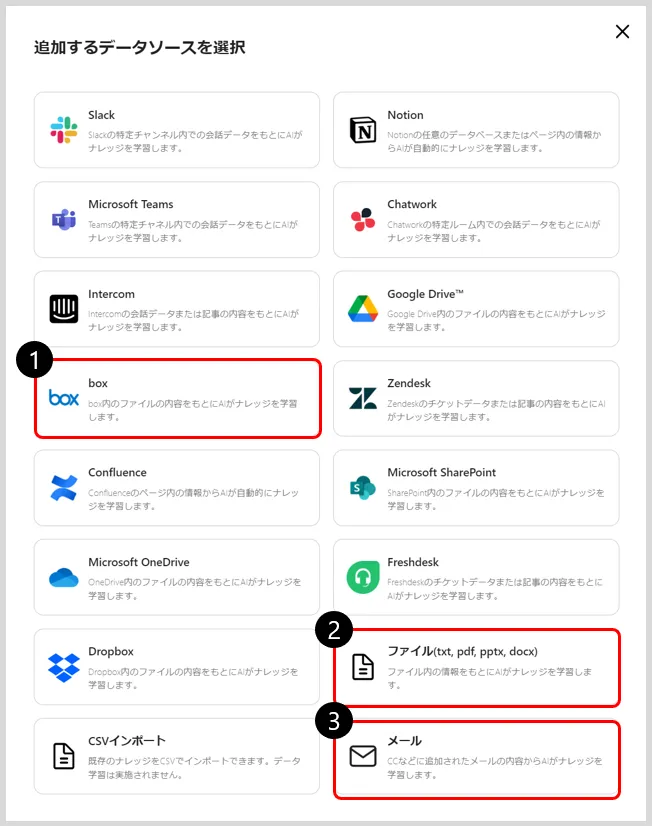

画面右上にある『+追加』ボタンをクリックすると、以下データソース選択画面が開きます。

本記事では、①②③と連携する場合を例に解説します。

【特記事項】

Yoomナレッジの利用に際して、情報システム部門にAPI連携に関するリクエストを入れる必要がある企業様も多いのではないでしょうか。この辺りは、事前に社内規定を確認しておきましょう。

※簡易版では不要な場合が多いかと思います。

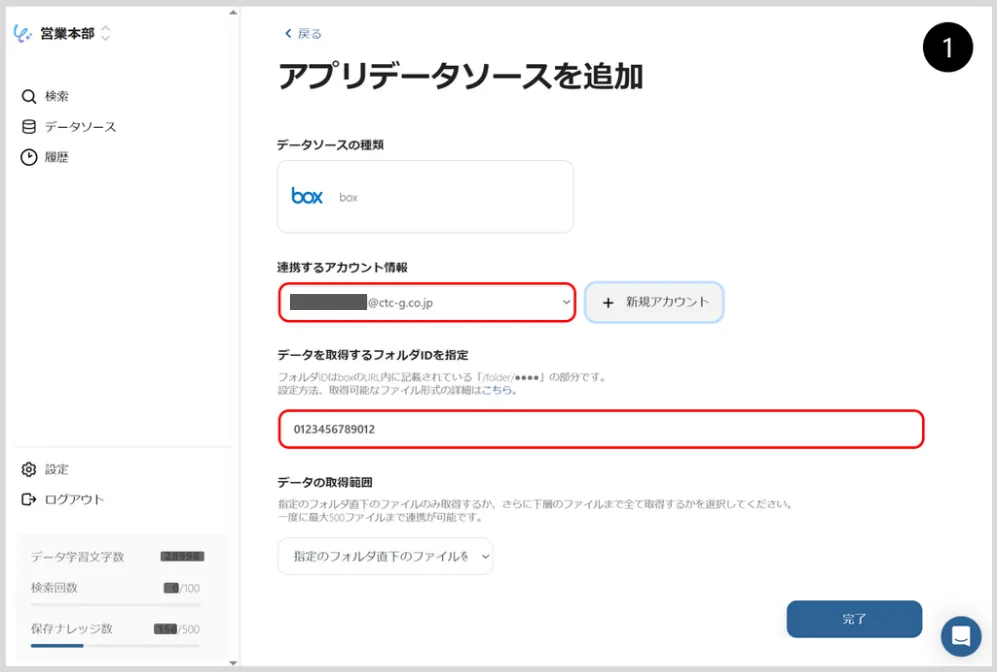

1-5. それぞれのアプリデータソースを追加する

①はYoomナレッジとboxを接続する連携設定例です。連携するアカウント(メールアドレス)を指定し、Yoomナレッジに取り込むための”boxフォルダ番号”を入力して完了ボタンを押下します。

②は単体ファイルをYoomナレッジに接続する連携設定例です。ファイルアップロード欄にあるアイコンを選択して対象ファイルを指定するか、枠内に直接ドラック&ドロップすることで連携が可能です。個人が連携した情報は同じナレッジグループの従業員は利用可能です。

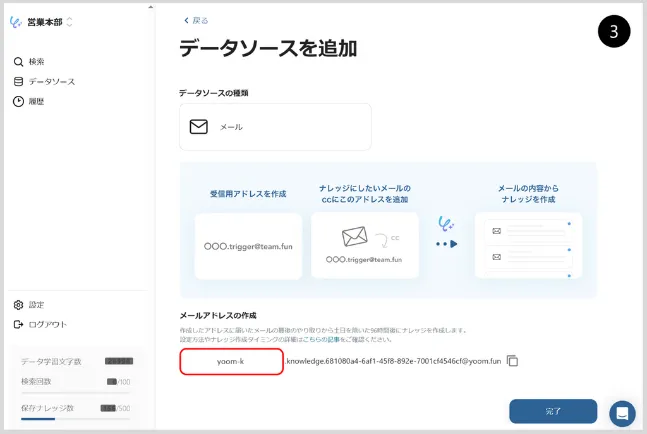

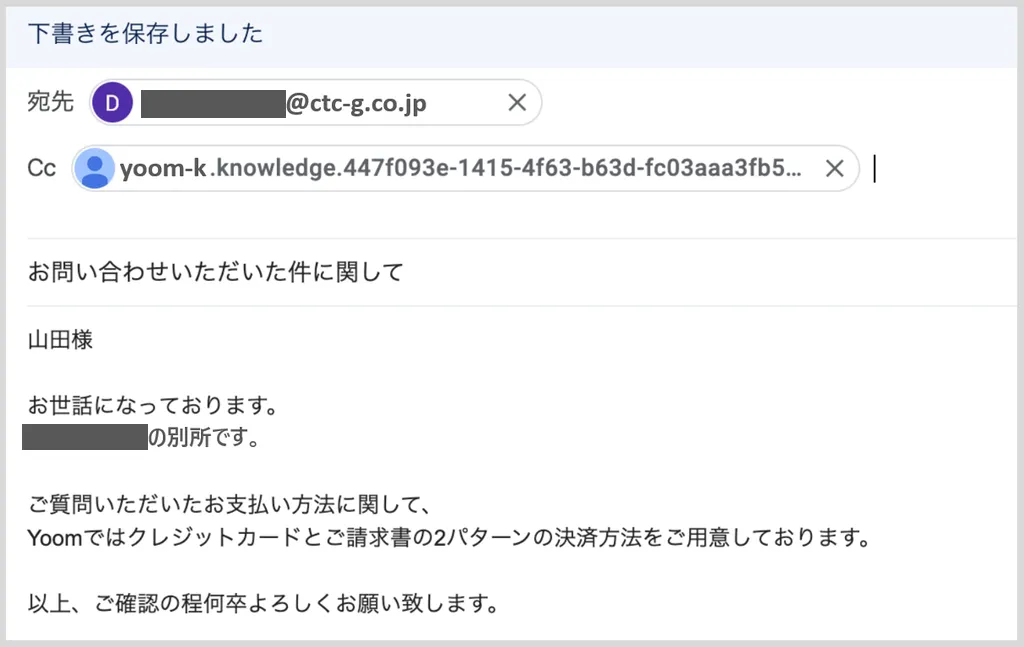

③はメールをYoomナレッジに接続する連携設定例です。ここでは、Yoomナレッジに自動回送するための専用メールアドレスを入力します。

設定した専用メールアドレスをCC:に入れて送信するとYoomナレッジのデータ学習機能に自動回送されます。BCC:の利用も可能です。

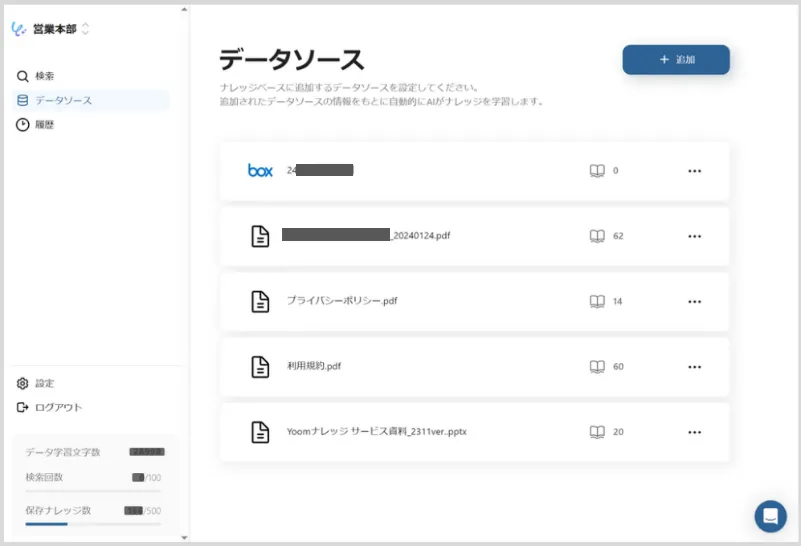

データソースの設定が完了した後の画面例になります。

<利用方法>

2-1. 検索する

収集したナレッジを検索する方法をご説明します。

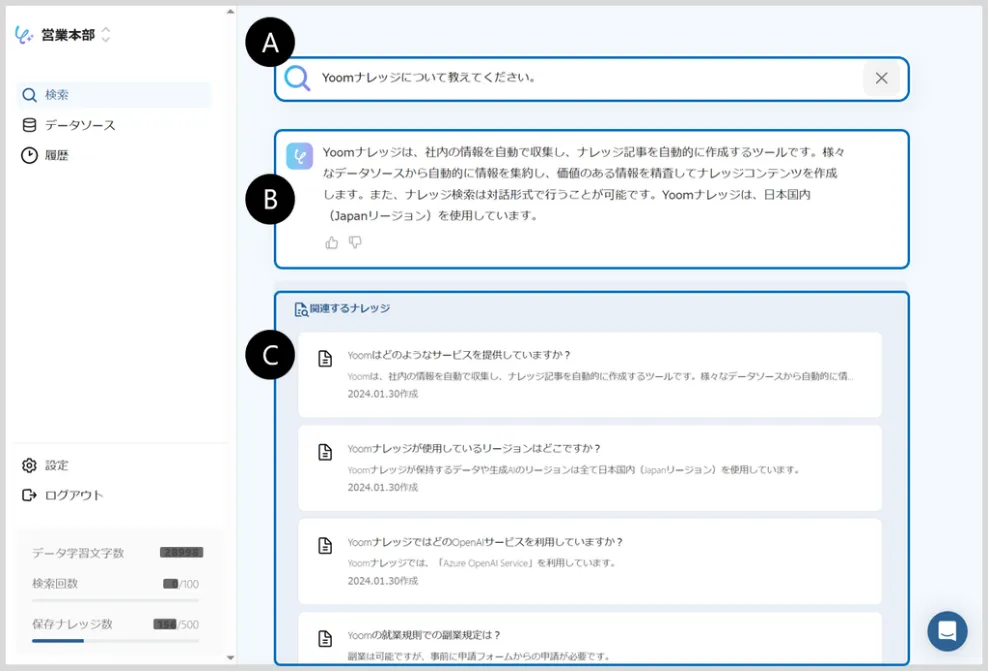

『A』のテキストボックスに聞きたい内容を自然語で入力、そのままキーボードのリターンキーを押下します。

『B』には、『A』の質問に対しAI(GPT4)がサマリ回答を自動生成し自然語でリアルタイム回答します。

続けて関連情報が『C』の領域に出力されます。『C』の領域にあるナレッジはクリックすると内容が参照できます。この関連ナレッジもAI(GPT4)が個別サマリ回答を自動生成し自然語でリアルタイム出力します。

2-2. 関連するナレッジを照会する

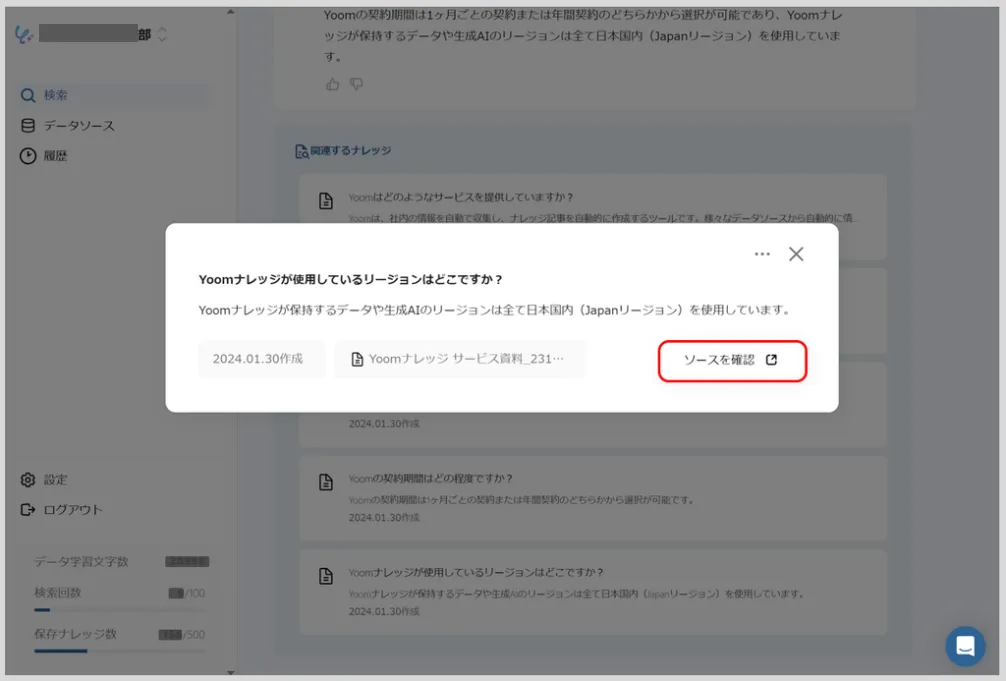

関連するナレッジの1つを照会した例です。この画面上の『ソースを確認』をクリックすると、どのデータが参照されAIがサマリ回答をしたかオリジナル情報(ファクトデータ)が参照できます。

2-3. 関連するナレッジを編集する

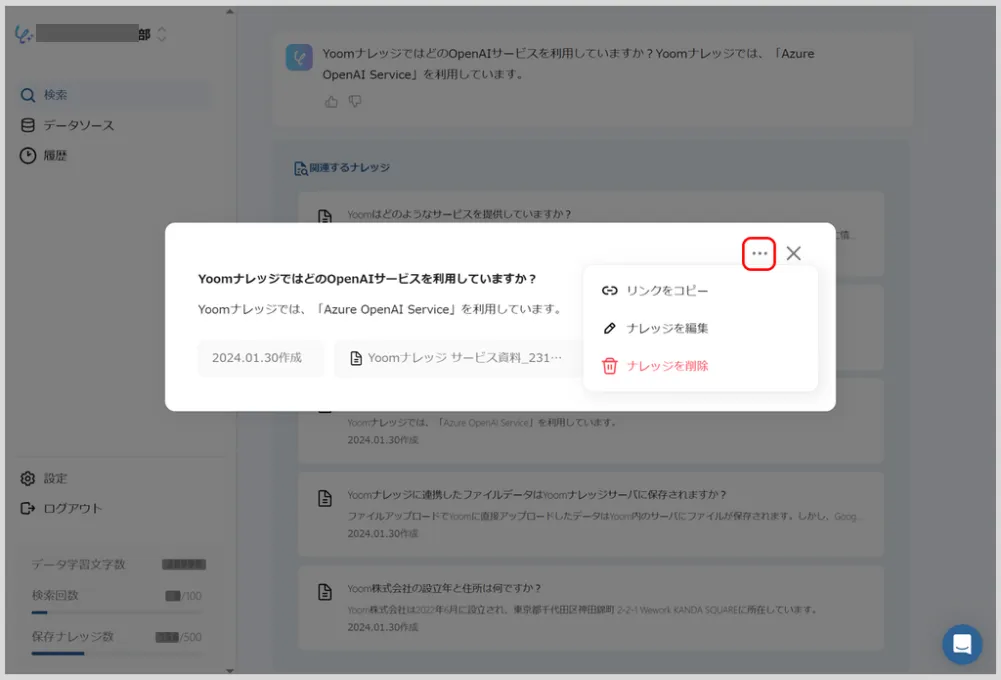

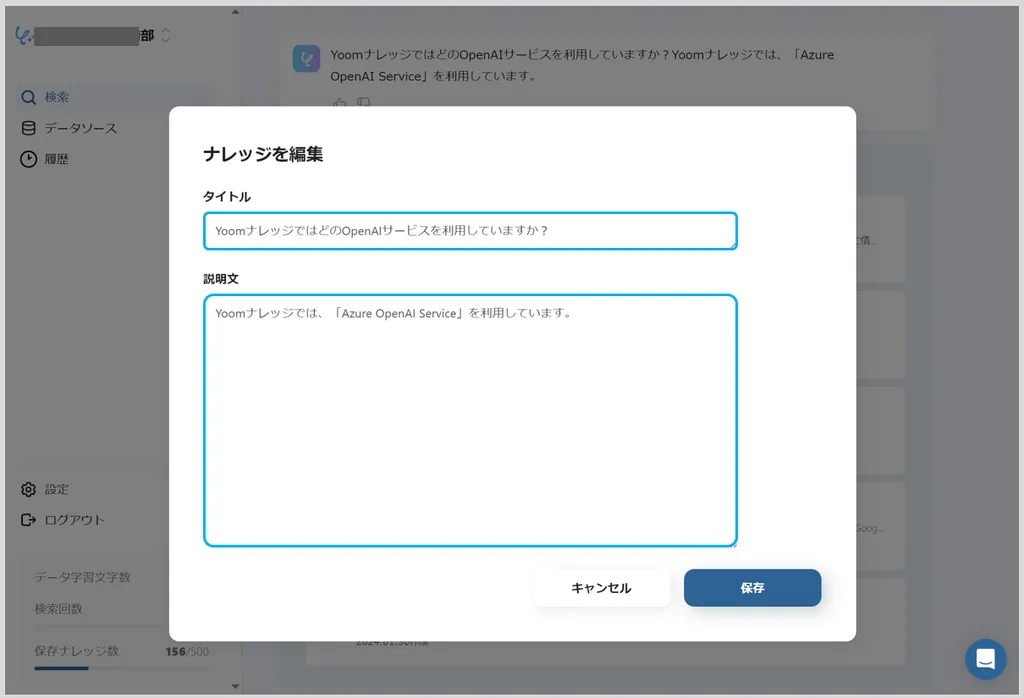

YoomナレッジのAIが自動生成したコンテンツは自由に編集が可能です。画面右上(赤枠)をクリックするとプルダウンメニューが表示され、『ナレッジを編集』をクリックすると編集モード画面に遷移します。

このナレッジ編集は上手に使うことで全体の業務効率化に大きく貢献します。文言を修正・追記、新たに質問の問い合わせ先を記述、関連URLを追記する等、利用者に対する利便性向上に役立たせることができます。

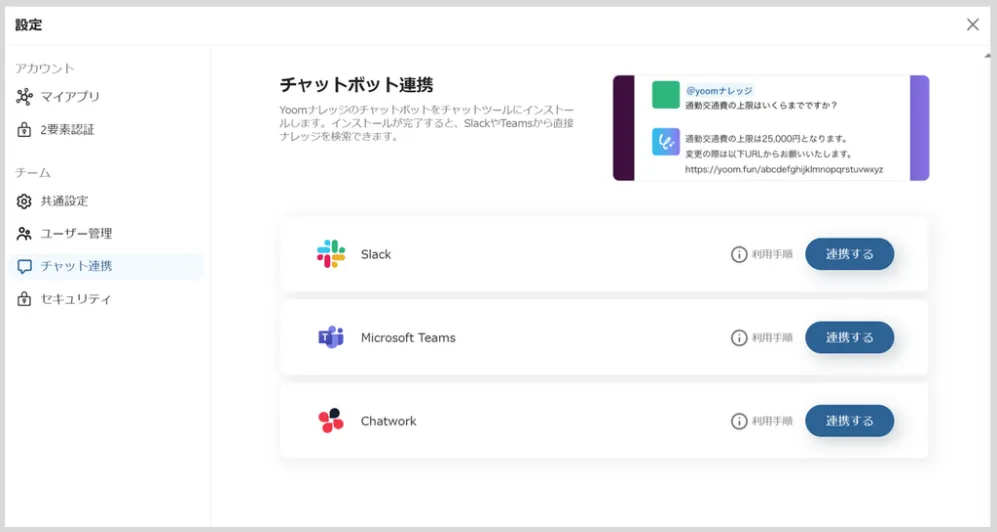

2-4. おまけ(チャットボットからYoomナレッジを呼び出す)

現時点で、上記3つのチャットツール上にYoomナレッジの専用設定を行うことで連携が可能です。

わざわざYoomナレッジ画面を開くことなく、日々業務で利用しているチャットツールから利用が可能です。

まとめ

各従業員が抱える暗黙知はなかなか見える化ができません。ハイブリッドワークに対応すべく急いで導入した社内IT基盤が情報共有を阻害する大きな要因になっていることもあります。そして結局のところ、人を伝って質問&回答を繰り返しているのではないでしょうか。

よく聞くのは『先日メーカーさんとミーティングしたら御社は複数の営業の方々から同じような問い合わせが多い』『この案件、誰か経験したことある人いないかな?皆忙しいし、どうやって社内で質問しよう』など、特に現場ではこのような事が往々にして発生しているものです。

・大量の社内情報が散在、必要情報を迅速に探したい課題を持つ企業

・社内ナレッジの組織化と共有が不十分、知識・知見のサイロ化(縦割り構造化)に悩んでいる企業

・新入社員や異動者が必要な情報を効率的に学習・アクセスできていない企業

・リモートワークやロケーション分散型チームにおいて情報共有の障壁を改善したい企業

このような悩ましい課題にぶつかっている企業・ユーザは必見です。

Yoomナレッジで、その壁をブチ破りましょう!

Yoom ナレッジの特長と機能についてはこちらの記事をご覧ください。

別所 雄三

2000年にインフラ系システムエンジニアとしてCTCエスピーに入社。仮想化、バックアップ、セキュリティなど幅広い分野で顧客支援を行い、この10年は次世代技術・新製品開発を中心としたソリューション・ビジネスデザインに従事。

社外活動として"人に優しいAIの実現"を目的とするローカルAIコミュニティを運営中。夢は生きてる間に火星に行くこと。気分転換は野球、ボーリング、料理(イタリアンと中華が得意)。