コロナ禍、働き方改革などを受けて、場所にとらわれずに柔軟に働ける環境が整備されました。働く場所や時間に柔軟性が出てきたことで、仕事と生活を対立軸で考えるのでなく、日々の生活の中に仕事を取り入れた「ワーク・イン・ライフ」の考え方も広まりました。働く場所や時間が異なるスタッフ同士がコミュニケーションを取る際は、内容に適したオンラインツールを選び取ることで、チームの生産性向上に繋がります。

今回は、新しい働き方の中で複数のオンラインコミュニケーションツールを効果的に使うコツと、組織全体の業務効率を高める方法を解説します。

「ワーク・イン・ライフ」時代のコミュニケーションが大きな課題に

近年では「いつでもどこでもどんなデバイスからでも」スムーズに働くことが求められるようになってきました。これまでの働き方は、オフィスに出社し対面でのコミュニケーションが基本でしたが、今では在宅勤務やサテライトオフィスなどからリモートで働くことも選択肢の 1 つになっています。

そうした中で、環境や体調、都合に合わせて働く場所を選択することもあれば、フレックス制度を設けている企業では、 1 日の中で勤務時間とプライベートの時間をより柔軟に組み換えながら働いている人もいます。ワークライフバランスという言葉が聞かれますが、ワークとライフを時間線で区切るのではなく、在宅勤務が普及する今は、生活の中に仕事を取り込む「ワーク・イン・ライフ」の考え方を提唱する人も増えてきました。

この新しい働き方は、パンデミックや自然災害などへの対策だけを目的としたものではありません。従業員の多様な働き方を認めることで、従業員満足度を高め、生産性の向上や人材の確保につなげていくことが重要視されるようになっています。

ワーク・イン・ライフを実現する上で欠かせないのがデジタルツールです。かつてのように電話やメールだけでは、リモートで働く場合にコミュニケーションが不十分になりがちです。顔が見えず、常に声をかけられる環境でもないため、意志疎通に齟齬が生じやすく、ふとしたタイミングで働くモチベーションが下がってしまうこともあります。

アンケート調査からみるデジタルツール活用の重要性

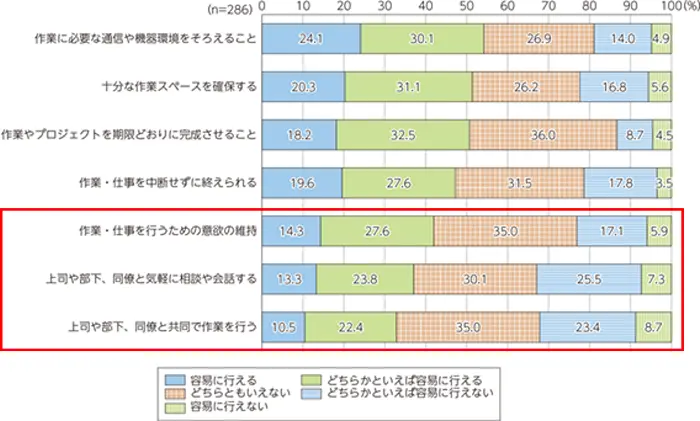

デジタルツールを活用する重要性は、各種調査からも明らかです。総務省の「令和 3 年 情報通信白書」では、テレワークで容易に行えない(※「容易に行えない」「どちらかといえば容易に行えない」の合算)ものは何か、という質問への回答を示しています。具体的には

- 上司や部下、同僚と気軽に相談や会話する( 8 %)

- 上司や部下、同僚と共同で作業を行う( 1 %)

- 作業・仕事を行うための意欲の維持( 23 %)

の 3 つがテレワークで容易に行えないものであり、「コミュニケーションやモチベーションの維持について困難を抱えていることが多い」と指摘しています。

図 1 :テレワークで容易に実施可能なこと(出典:総務省「令和 3 年版情報通信白書」)

一方で、テレワーク実施の課題に対して「様々なコミュケーションツールを積極的に活用する、全てテレワークとするのではなく、一定の出社日を設けるなどの工夫により、解決できる可能性がある」と述べて、デジタルツールの活用を提案しています。

では、コミュニケーションの課題を解決するデジタルツールにはどのようなものがあるでしょうか。

特に強調しておきたいのが、リアルタイムコミュニケーションに欠かせない「 Web 会議ツール」、チーム作業を効率化し組織としての成果を可視化する「ワークマネジメントツール」、 Web 会議で双方向のコミュニケーションを促す「オンラインホワイトボード」の 3 種類です。

オンラインコミュニケーションの種類と相性

オンラインコミュニケーションは3つに分類できます。相性の良い手段を見分けるために、種類ごとの特長を掴むことが重要です。

テキストコミュニケーション

チャットやメールなどのツールを使った、文字によるコミュニケーションです。即時性はやや低いものの、受け取り手の状況を選ばず送ることができるため、テレワークにおいて最も気軽な方法だと言えます。記録にも残るため、「言った」「言わない」の水掛け論を防止できることがメリットです。一方で、表情が見えず認識のズレが生まれやすいため、丁寧なやりとりが求められます。

ボイスコミュニケーション

電話を使った、声によるコミュニケーションです。リアルタイムで双方向のコミュニケーションを行えるため、即効性が高く、認識のズレも生まれにくい方法だと言えます。音声のみのやり取りですので、外出中であっても対応しやすいことがメリットです。その反面、記録に残らないため、双方が電話に専念できて丁寧にメモを取れる環境でないと、再度確認の手間が発生するリスクが高まります。生産性の観点で、使い所を考える必要があるでしょう。

ビデオコミュニケーション

声と動画によるコミュニケーションで、主にWeb会議を指します。ビデオコミュニケーションの特長は、相手の表情を見たり、画面を共有したりしながらやりとりできることです。開催日時を決めるために参加者の予定を擦り合わせる必要がありますが、3種類の中でもっとも情報量が多く、認識の齟齬が生まれづらい方法だと言えます。顔が見られるため、複数人でのコミュニケーションも取りやすく、対面と変わらないやりとりが可能です。

生産性を向上するために必要なこと

ワーク・イン・ライフにおいて生産性向上を図るためには、オンラインコミュニケーションツールの使い方を工夫する必要があります。

最適なコミュニケーション方法を選択する

伝える内容に適した方法で、コミュニケーションを取ることが重要です。オンラインは対面と違って細かなニュアンスが伝わりづらい傾向にあるため、その都度相手に正しく意図が伝わる方法は何かを考えましょう。適したものを選択することで、「わざわざ電話するほどでもないのに電話する」「再度確認が発生しそうなことをメールで済ます」などの生産性低下を避ける効果があります。

ワークフローを最適化する

生産性向上のためには、コミュニケーション以外の部分もオンラインに適した方法にシフトする必要があります。たとえば進捗やアイデアの共有なども、対面で仕事していた頃と同じやり方を踏襲するのではなく、オンラインツールを活用することで、「進捗を共有したのに、電話でも二重に確認された」といった無駄なコミュニケーションを省くことが可能です。

リアルタイムコミュニケーションを実現するWeb会議ツールを上手に使う

Web 会議ツールは、コロナ禍で爆発的に普及した製品です。かつての Web 会議ツールは、ネットワークの品質によって大きな遅延が発生したり、画面描画が遅れたりして、対面でのコミュニケーションに比べるとストレスが溜まることが多くありました。

しかし、現在では、品質や機能が大きく進化しており、対面でのコミュニケーションに劣らない品質で会話ができると言っても過言ではありません。

どの Web 会議ツールを選択すればいいかは企業各社のニーズによって変わります。近年の Web 会議ツールは大きな機能差がないため、基本性能の高さや、見た目・使い勝手、サポートの有無、他のツールとの連携性などを要件に選定していけばよいでしょう。

例えば、Web会議ツールの代名詞的な存在となった「Zoom」は、音声や映像の遅延が少なく、初めて利用する人でも簡単に操作できるなど、高い基本性能と使い勝手を備えています。提供パートナーによるサポートや他社ツールとの連携性も優れており、おすすめできるサービスです。

生産性向上に使えるZoom

ZoomにはWeb会議で便利に使えるさまざまな機能が備わっています。ここでは、コミュニケーションを効率化し生産性向上を図れる機能を4つ紹介します。

チャット・リアクション機能

Web会議は対面よりも、参加者が発言するタイミングを読みづらい傾向にあります。チャットやリアクション機能で挙手してもらうことで、コミュニケーションを活性化でき、スムーズに会議を進行することが可能です。

チームで仕事の割り振りや進捗の確認を行なう「ワークマネジメント」に注目

ワークマネジメントツールは、タスク管理やプロジェクト管理を中心に、リモートで働くメンバーの報告、連絡、進捗確認などを効率化できるチームコラボレーションツールです。

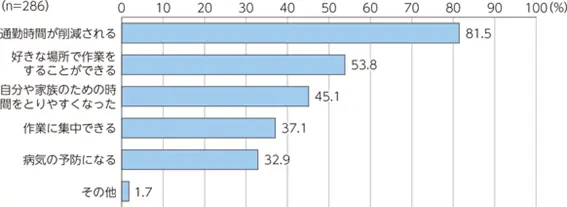

リモート環境では、 Web 会議ツールでミーティングなどを行ったあとは、それぞれが自分の仕事に集中するシーンが多くなります。実際、情報通信白書でも「テレワークの利点」として「好きな場所で作業をすることができる( 53.8% )」「作業に集中できる(37.1%)」との回答も見られました。

図 2 :テレワークの利点(出典:総務省「令和 3 年版情報通信白書」)

「テレワーク時に容易に実施可能なこと」については、先ほどの図 1 にもあるとおり、「作業やプロジェクトを期限どおりに完成させること( 50.7 %)」「作業・仕事を中断せずに終えられる( 47.2% )」との回答が挙げられています。

ただ、近年では「共同作業や働くモチベーションの維持」が課題になってきています。 1 人での作業は効率的に進められるものの「ほかの人が何をしているかわからない」「 Web 会議ツールだけでは、仕事の割り振りや進捗の確認、報告が難しい」「タスク管理やプロジェクト管理ツールだけでは、チームの仕事全体を見渡しにくい」などの課題があります。

そこで、こうした課題に対応するためにチームの「仕事」そのものを管理していくという発想のツールが登場しています。その代表格には、世界的に採用が広がっているワークマネジメントツール「 Asana 」があります。 Zoom や Microsoft Teams 、 Box など 100 以上のアプリケーションと連携して利用できるおすすめサービスです。

ワークマネジメントを効果的に行うためのAsanaの機能

ワークマネジメントにAsanaを活用すると、コミュニケーション工数を抑えられるうえ、精度を高めることが可能です。ここでは、ワークマネジメントにとくに役立つ3つの機能を紹介します。

ワークフロービルダー

ワークフローの作成から改善までをシステム化できる機能です。ワークフロー構築に関わる情報を一箇所に集約でき、視覚的に表示するため、目標に向けてチーム間の仕事を整理しやすくなります。各プロセスの担当者や掛かっている日数も一目で分かるため、次回のプロジェクトに向けた業務改善にも役立ちます。

レポート

レポート機能を活用すると、チーム全体の進捗状況をリアルタイムで把握できます。レポート機能は、SlackやTeams、Gmailなどのオンラインコミュニケーションツールと連携できることも魅力です。個々のスタッフへの進捗確認を自動化でき、レポートをもとに全員が共通認識を持ちながら業務に取り組むことができます。

ワークロード

複数のプロジェクトを横断して、スタッフ1人ひとりが抱える仕事量を可視化できる機能です。負担が偏っているときは一目で分かるうえ、タスクの再配分も簡単な操作で行えるので、すぐに調整してプロジェクトを順調に進められるでしょう。

双方向コミュニケーションや社員のコラボレーションを実現する「ホワイトボード」

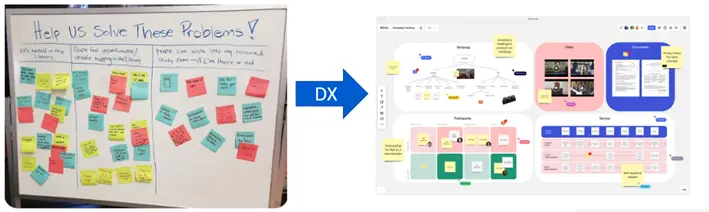

オンラインホワイトボードは、リアルなミーティングで利用しているホワイトボードをオンラインで実現したサービスです。

背景には Web 会議では特定の人が話すだけという一方通行のコミュニケーションになりやすく、アイデア出しやプロジェクト進行など双方向にコミュニケーションを活性化させたい場合、会議室にあった“あの”ホワイトボードをオンラインで使いたいという声が大きくなってきたことがあげられます。

Zoom を始めとした Web 会議ツールにもホワイトボード機能が備わっており、ディスカッションの内容を整理したり、会議に参加する複数のメンバーでアイデア出しを行ったりする際に利用できます。しかし、 Web 会議ツールの機能では、絵や図形、箇条書きなど、手書きで行うコミュニケーションが不便であったり、付属するホワイトボード機能を呼び出す際に、映像を切り替えたりしなければならず、すばやくアイデアを発散させたり、必要に応じて収束させたりすることがスムーズにできないことが多くあります。

そのほか、付属のホワイトボードでは、機能が貧弱でコミュニケーションの妨げになることもあります。例えば、書いた文字や図形、付箋の移動や修正が面倒だったり、きれいにレイアウトできなかったりなどが挙げられます。

そこで利用したいのが、専用のオンラインホワイトボードツールです。世界的に人気になっているツールとして「 Miro 」があります。

「 Miro 」には 200 種類以上のテンプレートが用意されており、一から図形やフレームワークを作ることなく付箋などのツールと一緒にマインドマップや SWOT 分析などすぐに利用ができます。また、先述した Zoom や Asana とも連携するのでシームレスで非常に使いやすく、おすすめできます。

ホワイトボードツールMiroの活用

Miroを活用することで、以下のような効率的なオンラインコミュニケーションが可能になります。

複数人で共同編集

Miroは最大200人までが同時に操作できます。Web会議ツールと組み合わせて使うことで、ディスカッションやブレインストーミングを効率的に行えるでしょう。

テキストや画像をそのまま貼り付けられる

画像ファイルもそのまま貼り付けることができるため、画像を言語化する手間を削減できます。アイデアをスピーディーにアウトプットしつつ、視覚的に分かりやすく整理することが可能です。

ワークフローの計画から実行までをシステム化

SlackやAsanaをはじめとする80種類以上のビジネスツールと連携可能です。タスクの割り当てもMiro上で行えるため、ワークフローやアクションプラン作成をシステム化します。

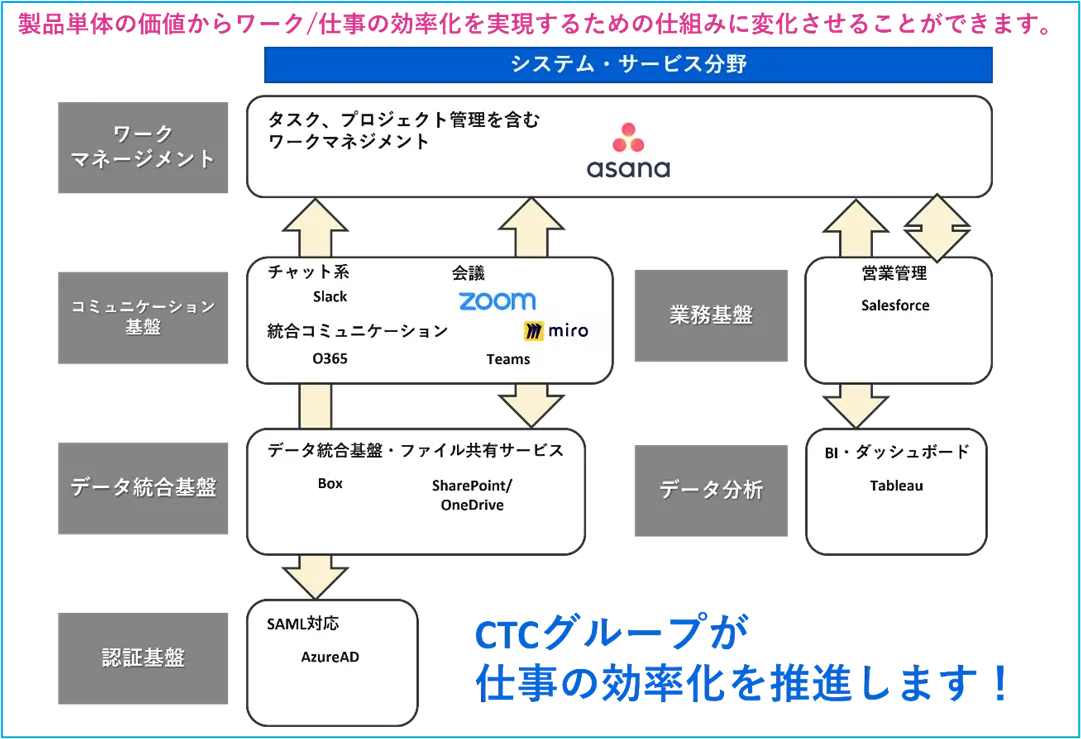

CTCエスピーが提供する「オンラインコミュニケーション」ソリューション

ここまでテレワークの課題を解消するのに役立つ 3 種類のツールを紹介しました。 CTC エスピーでも、オンラインでうまく仕事を進めるための仕組みづくりを支援するべく、これらを含むオンラインコミュニケーションのソリューションを導入しています。

製品選定のためのアドバイスから、導入コンサルティング、サービスの実装サポート、運用サポートまで、ワーク・イン・ライフ時代に最適なコミュニケーションができるよう支援しています。