デジタルトランスフォーメーション(DX)の進展により、企業のITシステムは複雑化の一途をたどっています。多くの企業が複数のクラウドサービスを活用する中、システム間連携の複雑さや業務の非効率が大きな課題となっています。そんな中、システム統合をシンプルに実現するiPaaS(Integration Platform as a Service)が新たなソリューションとして浮上してきました。

本記事では、初めてiPaaSの導入を検討される方から、すでに検討を始めている方まで、実務で役立つ情報をお届けします。特に、システム統合や業務効率化に課題を感じている方、データ活用を推進したい方に向けて、iPaaSの基礎から活用のポイントまでを分かりやすく解説します。

ホワイトペーパー「生成AI活用を成功に導くiPaaS~企業データを活かすクラウド連携プラットフォーム~」はこちら▶

1.「iPaaS」の基本概念と特徴

多様化するシステム・アプリケーションの連携ニーズに応える新しいソリューションとして、iPaaSが注目を集めています。

1-1.「iPaaS」って何?基本機能と仕組み

iPaaSは、クラウド上で提供される統合プラットフォームサービスです。主な機能として、データ連携、プロセス自動化、APIマネジメントなどがあります。特筆すべきは、プログラミングの専門知識がなくても、直感的な操作でシステム連携が実現できる点です。

iPaaSの特徴的な機能として、ドラッグ&ドロップによる直感的なフロー作成、豊富なコネクターによる接続性の高さ、リアルタイムモニタリング機能などが挙げられます。これらの機能により、従来は専門的な知識が必要だったシステム連携が、ビジネス部門のスタッフでも実現できるようになりました。

1-2. 従来のシステム連携との違い

従来のシステム連携では、個別のプログラム開発や専用のハードウェアが必要でした。一方、iPaaSはクラウドベースのサービスとして提供されるため、初期投資を抑えながら柔軟な連携が可能です。また、セキュリティやメンテナンスの負担も軽減されます。

1-3. iPaaSのメリット

メリットとして、以下の点が挙げられます。

- 導入の容易さ:専門的な開発知識がなくても、直感的なインターフェースを通じてシステム連携が実現できます。また、クラウドサービスのため、サーバー構築などの初期準備も不要です。

- 運用コストの最適化:従来のオンプレミス型の連携基盤と比べ、必要な分だけ利用できるサブスクリプション型の料金体系により、コストを最適化できます。また、保守・運用の手間も大幅に削減できます。

- 拡張性の高さ:ビジネスの成長に応じて、連携するシステムやサービスを柔軟に追加できます。また、新しいサービスへの対応も、iPaaS側のアップデートで自動的に実現されます。

2.iPaaSの主要な活用シーン

iPaaSは、業種や規模を問わず、様々な場面で活用できます。実際の事例を基に、効果的な活用方法を見ていきましょう。

2-1. データ連携の自動化

システム間のデータ連携は、iPaaSの最も基本的な活用シーンです。例えば、基幹システムとSalesforceのデータを自動で同期したり、ECサイトの受注データを会計システムに連携したりといった作業を、ノーコードで実現できます。また、データの形式変換や整形も自動化できるため、手作業によるミスを防ぐことができます。

Salesforceと基幹システムを連携する場合、iPaaSを活用することで顧客情報の自動同期、商談データの変換、売上情報の更新までを一連のフローとして自動化できます。さらに、データ不整合が発生した際の即時通知機能や、処理結果の詳細なログ管理機能も標準で備えているため、安定した運用体制を構築することができます。

2-2. 業務プロセスの効率化

定型的な業務プロセスを自動化することで、業務効率を大幅に向上できます。例えば、請求書の発行から入金確認、売上計上までの一連の作業を自動化したり、マーケティングツールとCRMを連携させてリード情報を自動で営業プロセスに組み込んだり、社内申請システムと経費精算システムを連動させて承認フローを効率化したりすることが可能です。

2-3. システム連携の種類と方法

【2-3-1. クラウドサービス間の連携】

SaaSやクラウドサービス間の連携では、APIを活用して簡単にデータをやり取りできます。例えば、マーケティングオートメーションツールとCRMを連携させ、リードの情報を自動で共有することができます。

【2-3-2. オンプレミスシステムとの連携】

既存のオンプレミスシステムとクラウドサービスを連携する際は、閉域網や暗号化などで安全かつ確実なデータ連携が可能です。基幹システムのデータをクラウドサービスで活用するといったハイブリッドな環境も実現できます。

3.iPaaS製品の選び方と導入のポイント

iPaaS製品は機能や価格帯が多様化しており、自社に最適な製品を選定することが重要です。

3-1. 製品選定の基準

製品選びで重要なポイントは、以下の要素です。

● 連携したいシステムやサービスに対応しているか● スモールスタートが可能な料金体系か

● 必要なセキュリティ要件を満たしているか

● サポート体制は充実しているか

● グローバル展開を視野に入れる場合、海外対応しているか

3-2. 導入前の準備と検討事項

導入を成功させるためには、現状の業務フローを整理し、具体的な目標を設定することが重要です。また、システム間の連携要件や、データの形式、セキュリティポリシーなども事前に確認しておく必要があります。

● 連携対象となるシステムやデータの洗い出し

● データ連携の頻度や量の見積もり

● セキュリティ要件の確認(特に個人情報や機密情報の取り扱い)

● 運用体制の検討(担当者の選定、教育計画の立案)

● コスト試算(初期費用、運用費用、教育費用など)

このような項目を事前に整理しておくことをお勧めします。

3-3. 導入の実施ステップ

iPaaS導入により、意図した業務効率化とコスト削減を実現し、持続的な運用体制を確立するためには、計画的なステップを踏んでいくことが重要です。特に初期段階での準備と、段階的な展開がポイントとなります。

【3-3-1. 現状分析と目標設定】

まずは、現在の業務における具体的な課題を可視化します。例えば、「データの手動入力に時間がかかっている」「部門間でのデータ共有がスムーズでない」「システム間連携の不具合が頻発している」といった具体的な課題を整理します。その上で、iPaaS導入後の理想的な状態を、できるだけ具体的に描きます。この際、関係部門へのヒアリングを行い、現場の声を十分に反映させることが重要です。特に、経理部門、営業部門、物流部門、マーケティング部門など、データのやり取りが頻繁な部門からの意見収集は欠かせません。

【3-3-2. 導入計画の立案】

導入検討は、最も効果が見込める業務から着手します。例えば、毎日の受注データの処理や、月次での売上集計など、定型的で頻度の高い業務を最初の対象とすることで、効果を実感しやすくなります。実装の際は以下のような段階を踏むことをお勧めします。

● 第1段階:単一の業務プロセスで試験的に導入

● 第2段階:成功例を基に、類似業務への水平展開

● 第3段階:より複雑な業務プロセスへの適用

● 第4段階:組織的な展開

また、本番環境への移行前には、必ずテスト環境での検証を行います。特に、データの欠損や重複が起きないか、エラー時の処理が適切か、といった点を重点的にチェックします。

【3-3-3. 運用体制の整備】

運用を軌道に乗せるためには、体制づくりが重要です。具体的には以下のような準備が必要です。

- 管理者の育成

・基本的な操作研修の実施

・トラブルシューティングの手順確認

・定期的なスキルアップ研修の計画 - 運用ルールの整備

・名利用申請の手順

・データ連携の実行スケジュール

・エラー発生時の対応フロー

・セキュリティポリシーの遵守事項 - 効果測定の仕組み作り

・業務効率化の効果測定

・ユーザーからのフィードバック収集

・定期的な運用状況のレビュー

・改善提案の収集と実施

これらの体制を整備することで、持続的な運用が可能になります。また、定期的な振り返りと改善を行うことで、より効果的な活用が実現できます。

4.iPaaSの将来展望と最新トレンド

テクノロジーの進化に伴い、iPaaSの活用シーンは従来のシステム連携の枠を超えて、ビジネスイノベーションを支える基盤としての役割を担いつつあります。

4-1. 技術革新による機能拡張

最新のiPaaSでは、AIやBIツールとの連携により、これまでにない活用方法が生まれています。例えば、データ連携の過程で機械学習を活用し、異常値の自動検知や将来予測を行うことが可能になってきました。

また、エッジコンピューティングとの統合により、製造現場のIoTデータや店舗のPOSデータなど、タイムリーな情報収集と活用の幅が広がっています。具体的には以下のような新しい機能が注目を集めています。

- AIを活用したデータクレンジング機能

・入力データの自動補完

・形式の自動判定と変換

・重複データの高精度な検出 - ビジネスプロセスの知的自動化

・パターンに基づく処理の自動振り分け

・過去の処理実績を学習した最適化提案

・異常検知時の自動対応 - ノーコード開発環境の進化

・より直感的なインターフェース

・業種別テンプレートの充実

・カスタマイズ性の向上

これらの技術革新により、従来は専門家でなければ難しかったデータ処理や分析が、より多くのビジネスパーソンにとって身近なものとなり、データを活用した意思決定やビジネス改善のスピードが大幅に向上することが期待できます。

4-2. ビジネスへの影響と可能性

デジタルトランスフォーメーション(DX)の加速により、iPaaSはビジネスのあり方そのものを変革する可能性を秘めています。特に注目すべき活用シーンとして、以下のような展開が期待されます。

- データドリブン経営の実現

・部門間のデータ連携による全社的な意思決定

・タイムリーな経営指標モニタリング

・予測分析に基づく戦略立案 - グローバルビジネスの効率化

・国際間取引のシームレスな連携

・英語対応

・各国法規制への柔軟な対応 - 新規ビジネスモデルの創出

・パートナー企業とのデータ連携による新サービス開発

・API公開によるサービス基盤としての提供

・業界横断的なデータ活用基盤の構築

これにより、持続的な品質向上が実現しますまた、環境への配慮や持続可能性の観点からも、ペーパーレス化の促進やエネルギー使用の最適化など、iPaaSを活用した への貢献も期待されています。

このように、iPaaSは単なるシステム連携ツールから、企業のデジタル革新を支える重要な基盤技術へと進化を遂げつつあります。今後は、より多くの企業がiPaaSを活用し、新たなビジネス価値の創出に取り組んでいくことが予想されます。

5.iPaaSとしてのHULFT Square

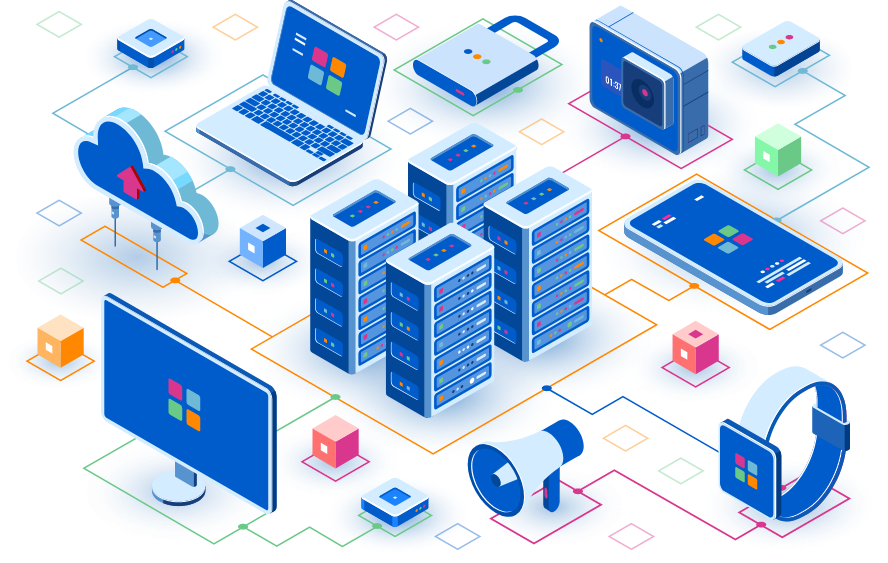

iPaaS(Integration Platform as a Service)は、企業がさまざまなシステムやサービス間でデータを連携させるためのクラウドベースのプラットフォームです。ここでは、 の とその利点について説明します。

5-1. HULFT Square とは

HULFT Square▶は、日本発のiPaaSであり、DX実現に必要な「データ活用をするためのデータ準備」や「業務システムをつなぐデータ連携」を支援します。オンプレミス・クラウド・SaaSなどの環境に分散し管理されているさまざまなデータを、業務システム間、業種、国・地域をまたいでデータ連携させることができます。

5-2. iPaaSとしての特長

スモールスタート

必要な機能から段階的に導入できるため、無駄のないシステム投資が可能です。データ活用の効果も早期に把握できます。

ITフレンドリー

セルフマネジメントで即対応でき、部門ごとに異なる個別システムの発生を防止します。

ユーザーフレンドリーな操作性

専門的なIT知識がなくても操作できるインターフェースにより、データ活用の裾野を広げられます。

5-3. データマネジメントを支える主要機能

- グラフィカルなデータ連携設定(アイコン操作でデータ連携を構築)

- 多様なシステムとの標準コネクター

- セキュアなファイル転送機能

- 柔軟なスケジュール管理と自動実行

これらの機能により、HULFT Squareは企業が複雑なシステム環境を効率的に管理し、データ連携を強化するための強力なツールとなります。

5-4. HULFT Squareの利点

- クラウドベースのフルマネージドサービス:高度なセキュリティと可用性を保証しつつ、管理負担を軽減します。

- 多様なシステムとの連携:異なるクラウドサービス間やクラウドとオンプレミス間のデータ連携を一元的に管理できます。

- 開発と運用の効率化:データ連携処理の開発と運用を容易に行うことが可能です。

- AI活用基盤としての優位性:分散したデータソースから必要なデータを集約し、AIモデルへの学習データ提供や分析結果の配信を自動化。データの前処理や変換も柔軟に行えるため、AI導入のハードルを大幅に低減します。

これらの特徴により、HULFT Squareは企業のDX推進とデータ連携の強化を効果的に支援します。

まとめ

iPaaSは、企業のデジタル化を支える重要なプラットフォームとして、今後さらなる発展が期待されています。導入に際しては、自社の課題やニーズを明確にし、段階的なアプローチで成功への道筋を立てることが重要です。

特に、HULFT Square▶のような国産iPaaSは、きめ細かなサポート体制と、多種多様な業務プロセスへの対応力を強みとしています。システム連携の課題解決に向けて、まずは自社に合った製品を選定し、小規模なプロジェクトから始めることをおすすめします。iPaaSの導入によって、業務効率の向上だけでなく、新たなビジネス価値の創出も期待できるでしょう。

ホワイトペーパー「生成AI活用を成功に導くiPaaS~企業データを活かすクラウド連携プラットフォーム~」▶

生成AIを効果的に活用するための「データ基盤」としてiPaaS(Integration Platform as a Service)の可用性と具体的な活用方法を紹介!

本記事で紹介した活用のポイントを参考に、自社の状況に合わせた形でシステム統合やデータ活用の取り組みを進めていきましょう。